重回老街,萬物真切悠長

臨水而建的涌泉老街,有著樸直的簡單。上街,下街連到橫街,構成的角尺形狀,是一橫一豎的點滴積累。

這條不太長的老街,由涌泉馮晚桂始筑始建于明朝嘉靖年間(1522-1566),距今已有五六百年歷史,直到上世紀八十年代,仍是古鎮的商貿中心。

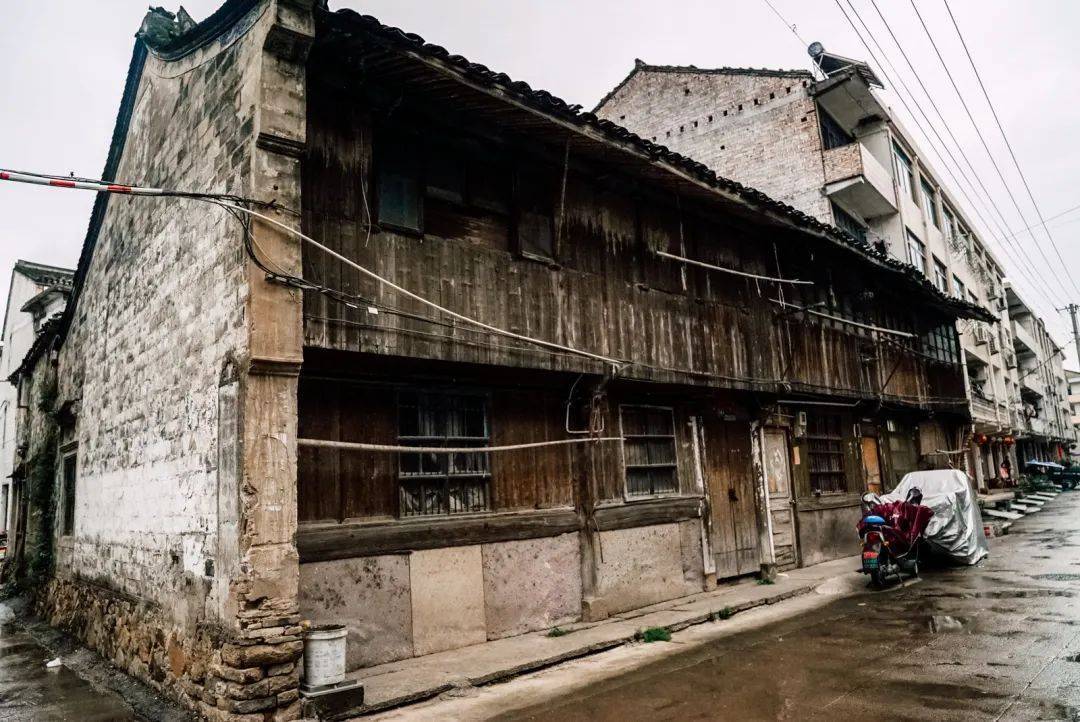

狹長的房屋毗鄰,一路綿延,兩旁林立著各時各代的建筑:發白的木石外墻,褪色的標語,還有鮮紅的對聯,無一不是歲月更迭的證據。

走入其中,時間的度量似乎變得廣闊起來。上街旗桿里,原豎有旗桿與“侍衛府”牌匾,是清代武進士馮楚燊的故居。

下街的蘭竹居曾住著文學家、旅行家馮賡雪,最初為十三間四合院,端莊古樸的風格恰如主人“正雅流暢”的品性。還有魁星樓、惟明樓等建筑,都是老街的從前。

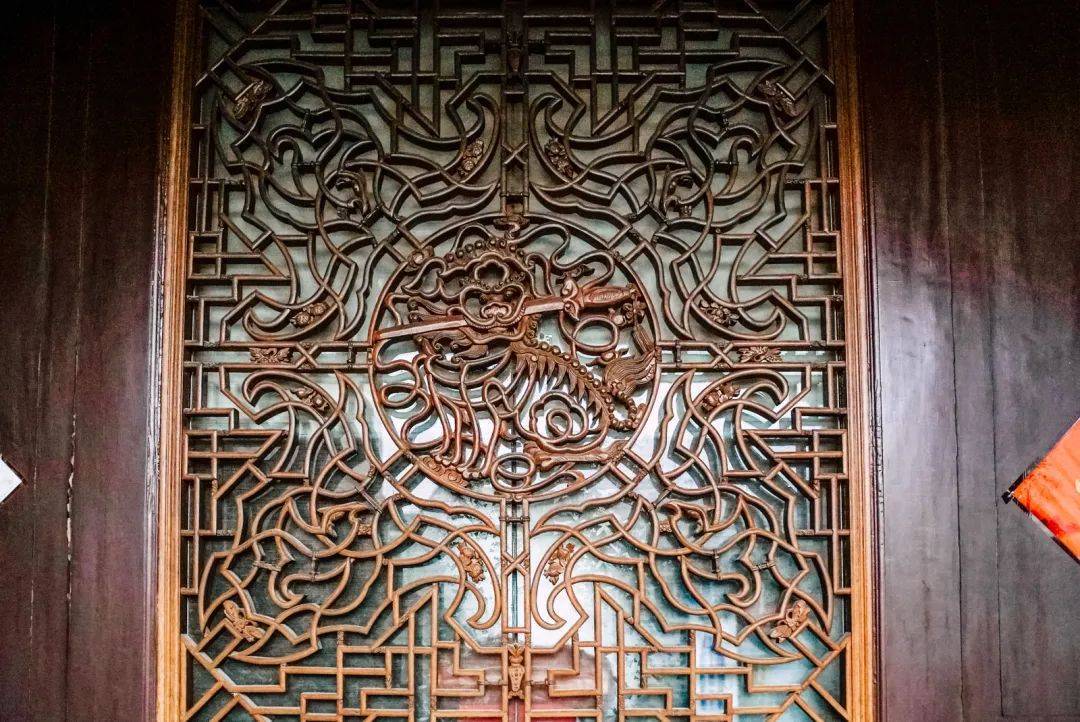

這些宅子幾經易主,早已不復當年的輝煌,唯有那街邊檐下,廊廳里留存的雕柱依稀可辨舊時的模樣。

老街興盛時,每逢集市日,總是一派摩肩接踵的熱鬧場景:南貨店商品琳瑯,被絮店里棉花紛飛,榨油坊的菜籽油香氣撲鼻,古森泰水作店的豆腐白嫩順滑,一壇壇醬油黃酒醇厚飄香……生活的煙火氣隨屋頂飄起的炊煙一道升騰。

染坊

72歲的馮貽龍還記得老街從前喧鬧的模樣,每月逢五逢九,都是人聲鼎沸的日子。家里的兩層木宅曾是上街的老染坊,是太公馮恒昌創下的基業。小時候他總喜歡跟著祖母鉆進里邊,看靛青如何一點點爬上農家的土布,印出藍白相間的花紋,變成街市中人們身上合式的衣物。

后來,老街上的水作店成了釀造廠,中藥堂成了國藥店,打鐵鋪通紅的爐火熄了,再后來,它們都漸漸沒了聲響……

去年今日此門中

老街上的店鋪都已不常開門,只有留下的招牌證明著它們存在的痕跡,但若細細找尋,也能從中發現生機與活力。

理發店里,年邁的師傅為同樣年邁的客人服務,小賣鋪的桌柜也都上了年紀,玻璃櫥窗倒映著閑聊的三五鄰人,它對面的民國老宅,原屬地主馮再樞,臺門豎著兩對紅藍柱,柱間有碎瓷拼成的精致花紋。

2013年,在外經商的周平回到家鄉,承包巖魚頭橘場,同時也將自己經營的“墻里店”柑橘合作社設在了裝修一新的馮宅中,而后自行在柑橘業繼續發展。

應三友家也曾是老街的大戶,有著數十間房產。涌泉絲綢服裝廠往里走,便是他的家。

這棟四層的樓房被裝修成仿古的風格,三樓陽臺上,掛著“秀挹南屏”的匾額,呼應著不遠處的南屏書院,窗欞廊柱都有著精致的木刻,那是他請來臺州最有名的木雕老師傅雕刻的。

站在四樓窗口,他細數著老街曾經的模樣,這里那里,曾是曾是。

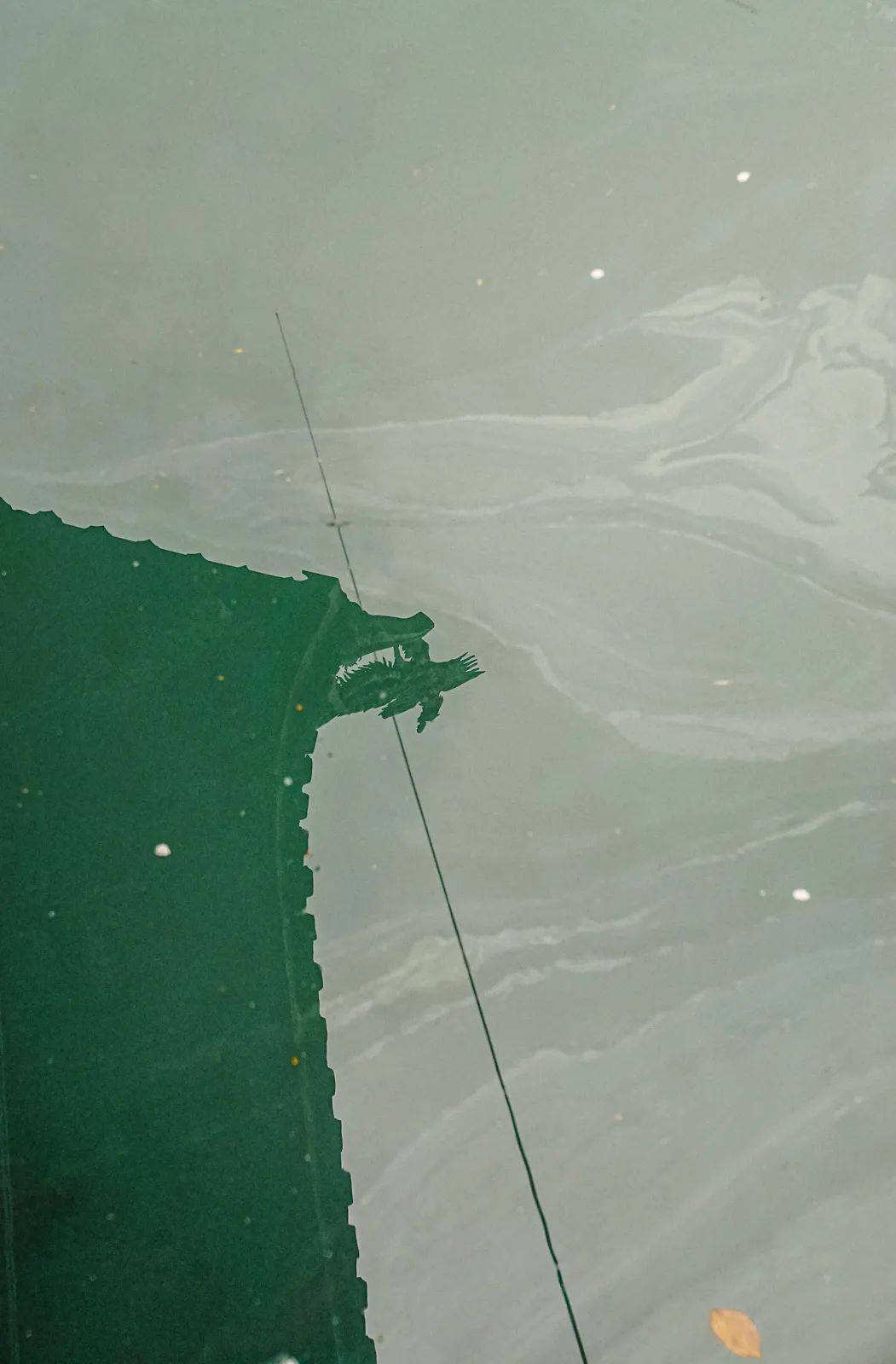

一江九渡,雙鳳齊飛

行至老街西端,后閘雙鳳橋靜立于河面,保留下的護欄石板外側刻著“雙鳳橋”三字,還能清晰看到兩旁“大清光緒丙午年良月吉旦”、“合族重修”等字樣,內壁則是飛舞的兩只鳳凰,如今已翩翩百余年。

后閘雙鳳橋與上游的前閘雙鳳橋呼應,同時也關聯著東南兩面的鳳凰山,民謠里,便有“雙鳳拍翼蟹來鉗”這樣的句子。

據村民說,更早些的老橋沒有這么寬,橋兩頭原有石階。

雙鳳橋

橋與閘相連,便于通行的同時,也通過閘門控制入城的水量,上游兩岸還設有埠頭,用石板鋪設,供村人取用河水,閘的下游連入靈江,舊時的許多渡口,就分布在附近。

地處靈江北岸的涌泉,從來和水密不可分。在公路交通還不發達的時代,渡船便是主要的交通工具。

嘉定以前,涌泉共有渡口四處,到民國時期,調整增加為八處,解放后又添一處,因此也有著“一江九渡”的說法。

從木船到汽船,從搖櫓到機器,不論是人們日常出行,還是往來貨運,都與此相關。江水蕩漾里,渡口與渡船曾共同交織成涌泉人生活的網,在漫長歲月里,連結著故鄉與遠方。

人生有「安樂」

如今,老街里難得熱鬧的地方,大概只有雙鳳橋旁的“安樂樓”,這里是涌泉鎮的老年協會。

安樂樓或許便是老人們的精神樂園,1984年的重陽節,以馮行坤、馮行漢幾位老人為主籌備的老人協會終于落成,這也是臺州市第一家老人協會。

走過幾扇拱門,便能看見三間二層仿古樓臺,在“老人之家”的牌匾下,老人們或停在門口講白搭,或坐在電視室里看新聞。

“安樂樓”三字為著名書法家任政所題

一旁河邊的“醉月亭”同樣熱鬧,有閑坐涼亭的,也有撐傘釣魚的,地上的魚餌是兩塊錢買來的一大盒蚯蚓。

老人說,魚有時候釣得到,有時候釣不到,他們有時在這里釣,有時也去別處,不過圖個開心。從上游飄落的花瓣在此處盤旋,只有偶爾墜落的水滴蕩起圈圈漪痕,是靜謐的美。

秉著“陶冶性情、增長知識、關注社會、發揮娛樂”的宗旨,很快便吸收了眾多會員,成為老人們的活動中心,他們在元宵節組織燈會,開展燈謎競猜。老人協會也監督大街小巷的衛生,調解鄰里矛盾,似乎聚在一起,便能激發出更大的能量。

當地許多人也參與了老人協會的籌建,十六歲開始做泥水工的應三友,有著十余年的建筑經驗,如今老人協會門口的拱門,便是他建造的,涼亭失火后,他還特意找到了負責東湖公園雕花的老師傅,將其恢復原狀。

他說:“我自己好了,也會惦記著村里面。”除了老人協會,他還負責修繕了文昌殿,南屏書院,并在書院里堅守了十二年。通往南屏書院的兩公里山路,是他運來石板,一點點鋪就的。

老街存續,根脈綿延

也許每一個地方都會有一條老街,涌泉也不例外。人們稱呼它老,總是因為,它已走過太漫長的歲月,早就失去盛時的活力。

行走其中,對此陌生的青年人們會忍不住詢問,這是什么年代的建筑,如今有多少年歲?但除此之外,在人煙稀落中,便好像找不出更多足以好奇的理由。

可在老人眼中,年歲被淡化,老街成了更為具體,更為細節的存在。住在橋頭的阿公會記得一天里有多少人提著水桶走過自家堂前,記得河水從清澈變得渾濁,再變回清澈的樣子。

釣魚的老叟偶爾也會想起二十多歲時乘船往椒江行去的場景,那是他此生唯一一次坐船,靈江的水要比故鄉黃得多。

應三友會細細介紹著雕花的內容,窗子一圈有四個蝴蝶,中間是獅子,走獸栩栩如生,還有天女散花的圖案,平常沒什么人注意,但他卻很喜歡。

左:應三友;右:馮貽龍

但這還不夠,老街不僅僅是記憶的儲藏所,更是一個城鎮綿延不斷的根脈所在。

馮貽龍說,老街以前幾乎是整個鎮子里唯一繁華的地方,除開這條街,兩旁便都是農田與土路,破落得很。

南屏山遠眺

幾十年來,他看著房屋與商店拔地而起,街道向四處延伸,人們也如流泉般,不斷涌向更深更遠的地方。

回想起舊時的荒蕪,總是不勝唏噓,“十四歲,我考上臨海一中(臺州中學),乘小火輪,從涌泉碼頭到江下街,要用去兩個半小時,步行的話,需要走上一整個下午。”

當你看見古舊的楹聯寫著“江岸風帆千里涌,庭中花木一灣泉”,當你行走在通往書院的路上,撫摸著石板上一個又一個名字,當路邊偶遇的老人用他粗糲的嗓音和你說著“文化是教授,孔夫子,山東曲阜人……”也許你會慢慢明白,老街存在的意義。

作為行業領先的旅游商業和科技媒體,《文旅界》致力于以獨立的新聞態度,挖掘和報道旅游行業的重要事件,以及影響旅游業發展的新趨勢、新模式和新科技,為旅游業者提供專業、及時、深度的旅游信息服務。

無論您是:

投放在線廣告、企業招聘、尋求報道、還是投稿爆料、加入評論員,歡迎通過以下方式聯系我們:

0592-6532122

wangjing@cncn.net

欣欣旅行社同業社群招募中,

勾搭小編微信號:cncn4021入社群